健康・医療情報の

見極め方・向き合い方

患者さんとご家族のための手引き

病気と診断されたとき、多くの情報が押し寄せてきます。どの情報が信頼できるのか、どのように治療の決定を行うべきか、迷うことも多いでしょう。この手引きでは、健康・医療情報の見極め方と向き合い方について、わかりやすく説明します。

はじめに

はじめに

根拠(エビデンス)とは、医学・医療の分野では、ある治療法がある病気に対して、安全で効果のあるものなのかどうかを確率的な情報として示す検証結果を指します。

私たちはふだん、イメージで物事を判断しがちです。また、どんな人でも、精神的に不安定なときには、自分の信じたいことを信じたくなります。不安になると、いつもの冷静さを失ってしまうかもしれません。そんなときは、不安をやわらげてくれる情報に頼りたくなってしまうこともあるでしょう。

情報に接するときには、「本当かな?」と立ち止まって問いかけ、安易に答えを出さない…そうした思考の習慣を、これから身につけていきましょう。

情報の見極め方

3つのチェックポイント

皆さんが目にする健康情報は、必ずしも全てが信頼できるものとは限りません。そこで、信頼性の高い情報を見分けるための3つの簡単なチェックポイントをご紹介します。

これら3つの質問全てに「はい」と答えられる情報であれば、より信頼性が高いと考えられます。ただし、これはあくまで最初の段階のチェックです。

しかし、いざ情報を選ぼうとすると、判断に迷ったり、自分が期待する情報ばかりに目が行ったりするものです。少し立ち止まって、情報を見極めるためのコツを紹介します。

情報の出どころを確認しましょう

まず、情報がいつどこから来たのかをチェックしてください。口コミ情報・体験談、個人のブログ、権威者の意見、日付が古い情報などは信頼性が乏しいということを知っておいてください。

数字や説明をわかりやすく理解する

次に、数字や統計の使い方にも気をつけましょう。例えば、「100人中50人が〜」といった表現がありますが、その数字が何を意味しているのか、背景が説明されているかを確認することが大切です。

複数の情報を比べることも大切です

最後に、一つの情報だけで判断せず、いくつかの異なる情報源や意見を比べてみましょう。もし、複数の信頼できる情報から同じ内容が伝えられていれば、その情報はより信頼性が高いと言えます。逆に、意見が大きく異なる場合は、詳しい医師や専門家に相談するのが安心です。

情報との向き合い方

根拠に基づく医療(EBM)の理解

「情報」をチェックできたら、次に大切なことは「自分が実際に何かをするとき、その情報は頼れる『根拠』になるか?」ということです。

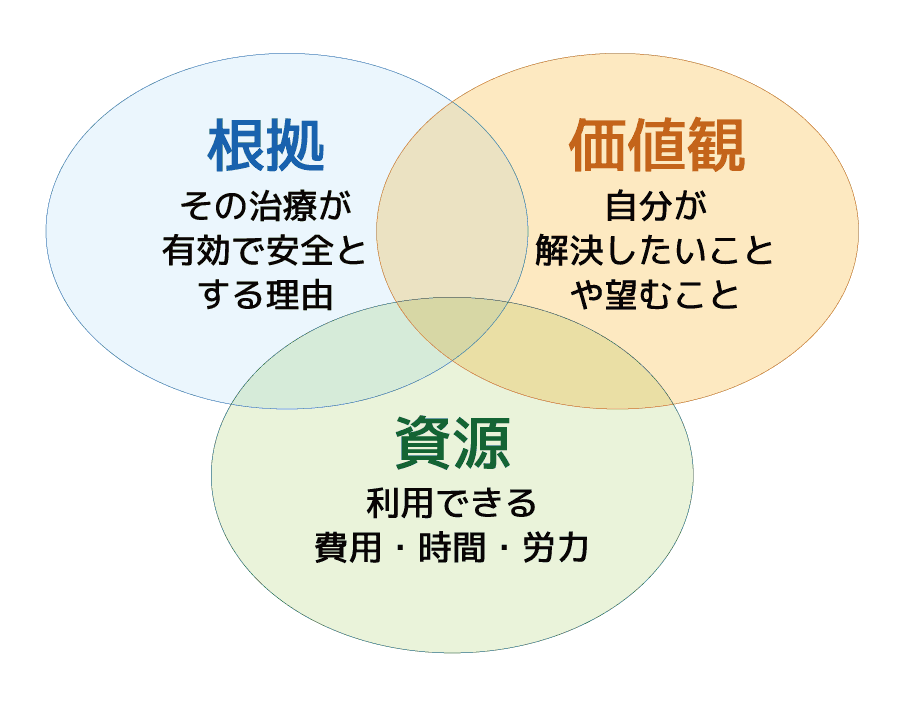

ここでは、「根拠(エビデンス)に基づく医療」(英語ではEvidence-Based Medicine、略してEBM)のお話をします。EBMとは、最良の「根拠」を思慮深く活用する医療のことです。EBM は、たんに研究結果やデータだけを頼りにするものでは なく、「最善の根拠」と「利用できる資源」、「患者の価値観」を統合して、患者さんに とってより良い医療を目指そうとするものです。

EBM は、以下の 3 つの要素をバランスよく考慮することで、より良い患者ケアを目指す考え方です。

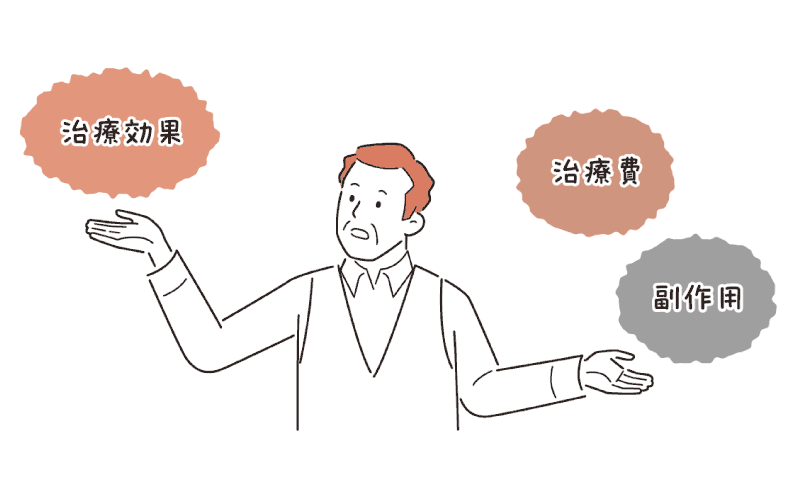

例えば、ある疾患の治療について、たとえ信頼できる根拠を示されたとしても、自分では払えないほどの高額な費用がかかる場合は、もう少し安い他の方法を選ぶかもしれません。

また、ある治療について、「高い効果があるが、副作用の問題がある」と示されていたら、自分には副作用を避けたいという希望がある場合は、副作用の出にくい別の治療を選択するかもしれません。

このように、情報として得られる「根拠」だけでなく、自分自身のもつ「資源」や「価値観」もよく見つめながら、意思決定するように意識しましょう。

意思決定のプロセスを理解する

正確な情報を得たあとは、「実施する」か「実施しない」かの決断が必要です。この過程は難しく、心理的な負担を感じることがあります。

人生の重要な岐路に立ったとき、誰もが悩みます。例えば、進学、就職、結婚など、大きな決断の際には誰でも不安や迷いを感じるのではないでしょうか。病気の治療法を選ぶときも同じです。重要な決断だからこそ、慎重に考え、悩むのは当然のことなのです。

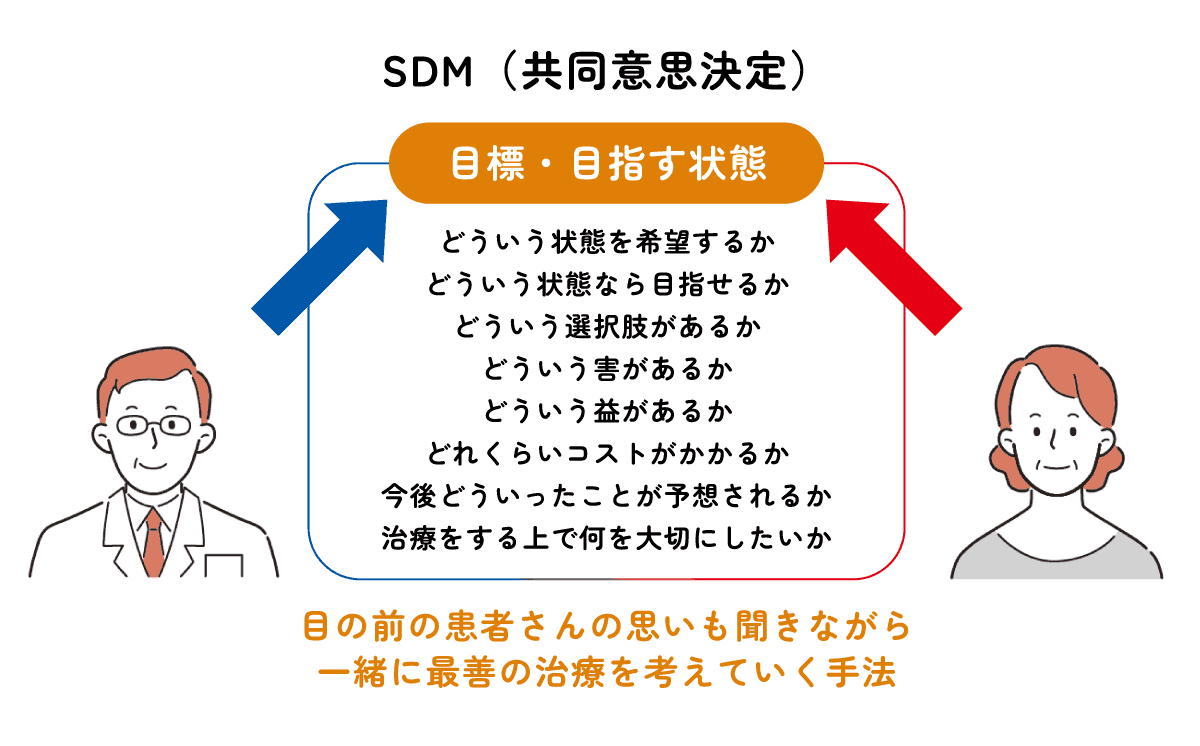

重要なのは、患者自身が意思決定に主体的に関わることです。共同意思決定(シェアード・ディシジョン・メイキング:SDM)という言葉を知っていますか? EBMを実践していくうえで、適切なコミュニケーションを行うための方法です。

勇気を出して主治医に相談

病気や治療について悩んだり、不安を感じたりするのは自然なことです。そんなときは、勇気を出して主治医に相談しましょう。あなたの気持ちや疑問を伝えることは、より良い治療につながります。

悩んだり、不安だったりしたときは勇気を出して主治医に相談

- 相談したいことを紙に書き出し、数を絞って、メモに整理する

悩みや不安を相談するための信頼できる窓口を確保

- 主治医以外にも、看護師、薬剤師(病院・薬局)、管理栄養士など相談できる窓口は複数あることを知っておく

メモの活用

- 困っていること、悩んでいること、不安なことを書き出す

- 優先順位の高いものを2〜3つ選ぶ

- 主治医に聞いたことを書き込める余白を残してメモを作成

- 「質問があるのですが」とメモを読む(渡すだけでもOK)

セカンドオピニオンの活用

主治医の意見に加え、別の専門医からも意見を聞く「セカンドオピニオン」は、治療法や診断についての多角的な視点を得るために有効です。

他の医師の見解を取り入れることで、不安や疑問がよりクリアになり、最適な治療方法を選ぶ手助けとなります。

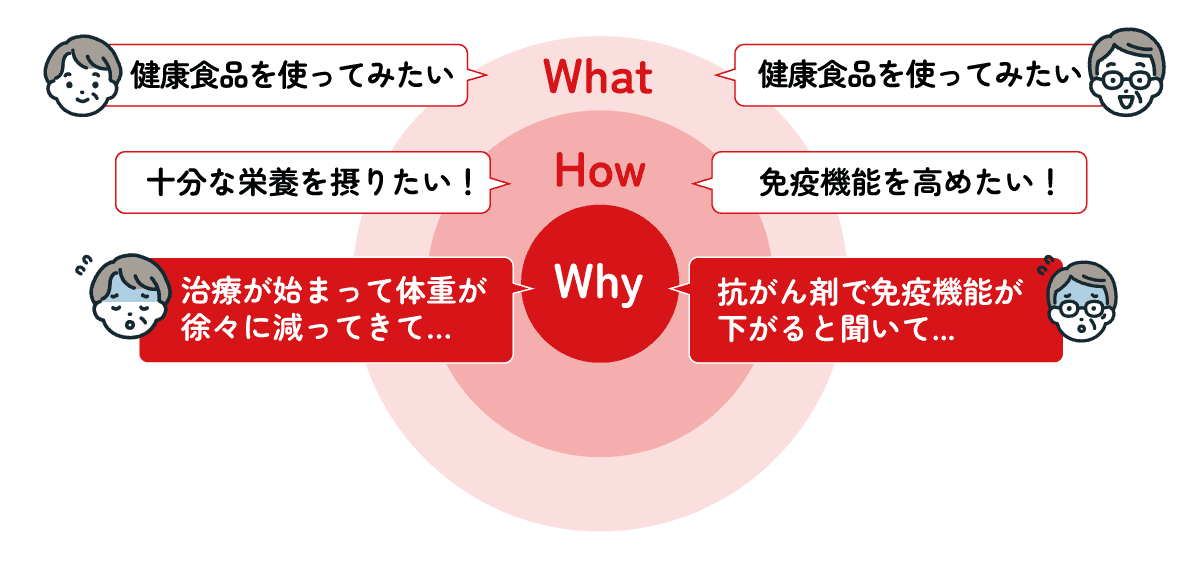

What-How-Why の考え方

漠然とした不安を整理することで、より良い健康管理や医療選択ができるようになります。そのために、次の3つの質問を自分に問いかけてみましょう。

1. What(何を): 多くの人に共通する傾向があります。例えば「健康食品を使ってみたい」

2. How(どのように): ある程度の個人差があります。例えば、「十分な栄養を摂りたい」や「免疫機能を高めたい」など

3. Why(なぜ): 人によって大きく異なります。「治療で体重が減ってきて心配」や「抗がん剤で免疫機能が下がると聞いて不安」など

自分の「How」「Why」を理解することで、より適切な選択ができるようになります。また、医療者とコミュニケーションを取る際も、この「How」「Why」を共有することで、より的確なアドバイスや支援を受けられる可能性が高まります。この方法で自分の考えを整理すると、医療者とのコミュニケーションがスムーズになります。

こんな時は「ちょっと待って!」

心が不安定になりやすい時

普段は冷静なあなたでも、心が揺れる時があります。それは、とても良い話を聞いた時だけでなく、辛い話を聞いた時や、懐かしい音楽に触れた時など、様々な場面で起こります。

心が大きく動く出来事があったとき

- すごく良い話を聞いたとき

- とても辛い話を聞いたとき

- 懐かしい思い出が蘇ったとき

特に気をつけたい場面

- 「こんな良い話があった!」と興奮しているとき

- 悲しい音楽や話に触れて涙が出そうなとき

- 過去を思い出して気持ちが不安定なとき

補完代替療法の留意事項

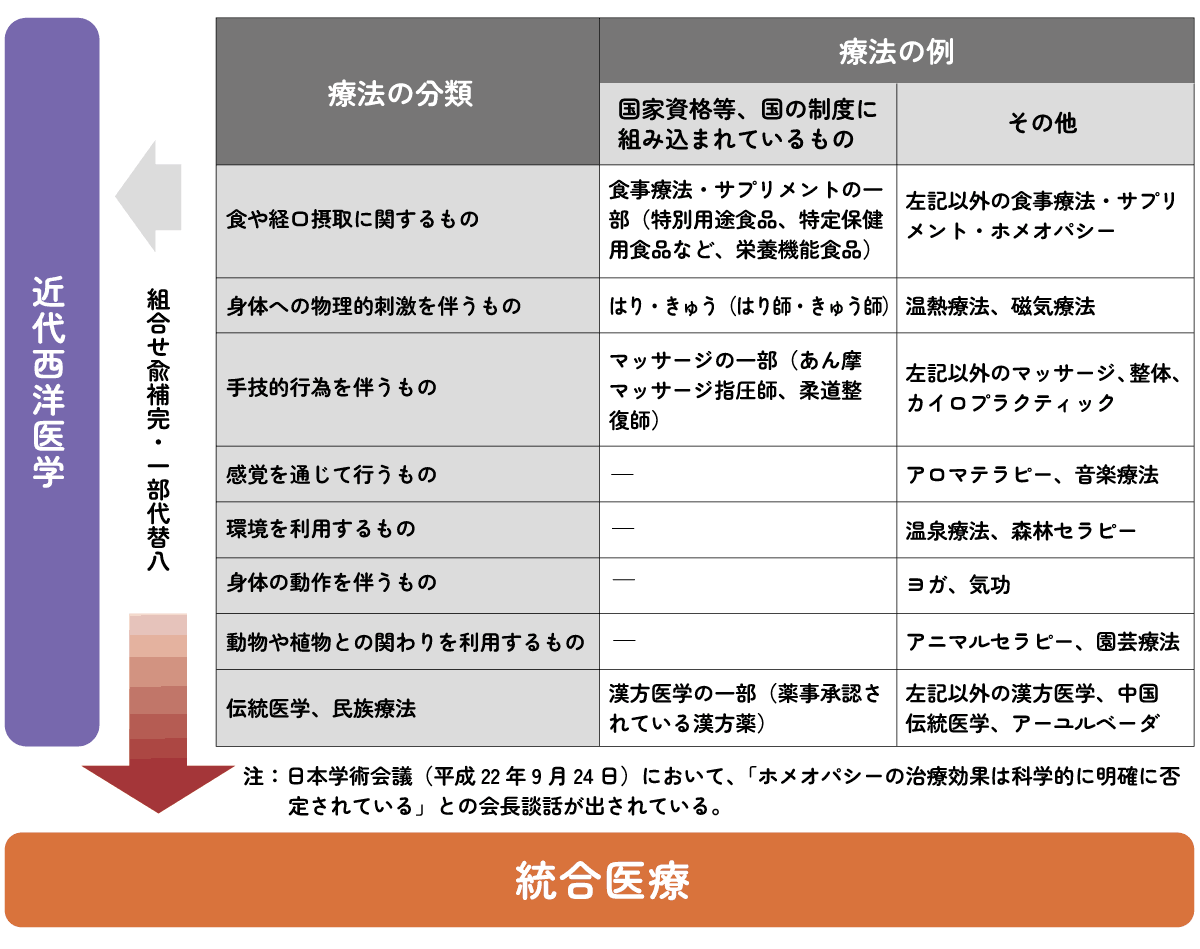

補完代替療法とは

いわゆる「統合医療」は、近代西洋医学と『補完代替療法』を組み合わせて行う療法であり、多種多様なものが存在します。厚生労働省は、統合医療を「近代西洋医学を前提として、これに相補(補完)・代替療法や伝統医学等を組み合わせてさらにQOL(Quality of Life:生活の質)を向上させる医療であり、医師主導で行うものであって、場合により多職種が協働して行うもの」と位置付けています。また、近代西洋医学と組み合わせる療法(補完代替療法)を下図のように整理しています。

もし、補完代替療法を利用してみようと考えたとき、次の3つには留意しましょう。

健康被害

健康への影響を慎重に考えましょう

- 「自然」や「天然」という言葉が必ずしも安全を意味するわけではありません。

- 補完代替療法にも、健康被害のリスクが存在する場合があります。

経済被害

経済的な面も考慮しましょう

- 契約や請求に関するトラブルに巻き込まれないよう、注意が必要です。

- 治療費が高額だからといって、必ずしも効果が高いわけではありません。

機会損失

標準治療の機会を逃さないようにしましょう

- 標準治療※を否定するような補完代替療法には近づかないことをおすすめします。

- 標準治療を受ける機会を逃すことで、より深刻な健康問題につながる可能性があります。

※標準治療とは?

根拠に基づいた、利用できる現時点で最も効果的な治療のことです。多くは診療ガイドラインに掲載されています。「標準」は「一般的」と同様の意味であるという通常の日本語の意味に引きずられるため、誤解されることが多い点に注意が必要です。

おわりに

健康や医療に関する情報を見極め向き合うことは簡単ではありませんが、根拠(エビデンス)を理解し、自分の価値観や状況を考慮しながら決定を行うことが大切です。また、ひとりで抱え込まず、様々な相談窓口を活用することで、より良い治療選択につながります。この冊子が、患者さんとご家族の方々の情報との向き合い方の一助となれば幸いです。

この手引きをPDFでダウンロードできます

公開日:2025年9月26日